心の奥深くに感じるヒリヒリしたもの

この作品を初めて読んだときの衝撃は、今も鮮明に残っている。当時、私は21歳。大人たちのやることなすことが気に食わず、かといって自分がなにをすればいいのかもわからず、わずかな所持金の大半を費やして同人誌を作っていた。食べるために仕方なく仕事に就いてはいたが、真面目にやろうという気はなく、バンドをやったり駄文を書いたりと、趣味の世界に逃げていた。

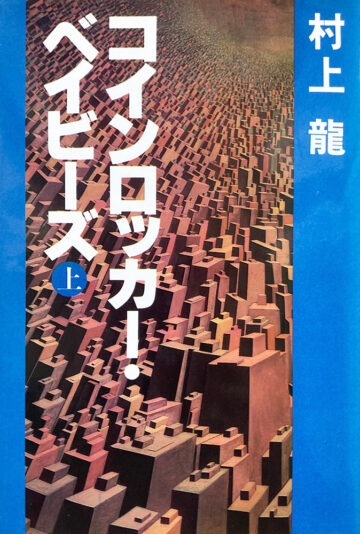

そんな閉塞感に満ちた時期に『コインロッカー・ベイビーズ』を2度読み、脳髄を搾り取られたように感じた。うかうかしてはいられない、なにかをしなければいけない、と。

てはじめに『コインロッカー・ベイビーズ』の書評を書き、同人誌に掲載し、あろうことか付箋をつけて作者本人に送った(それから数年後、ある原稿をもらうため、村上龍氏と電話で話したとき、以前送りつけたその書評を読んでくれていたことがわかった。根はとてもいい人のようだ)。その書評のタイトルは「どうしようもない傑作『コインロッカー・ベイビーズ』」。〝どうしようもない〟とは文章として間違っているが、そう書くしかなかった。それくらい、〝どうしようもなく〟感銘を受けたのだ。

今読んだら、あの頃感じたものが去来するだろうか? そんな疑問を抱きつつ、41年ぶりに再読した。

案の定、導入部では戸惑いを覚えた。改行がほとんどなく、観念的で暴力的で倒錯的で、独特の主観的表現が全体を支配している。極端な比喩と過激で反道徳的な文章に違和感さえおぼえた。

しかし、それもつかの間のことで、すぐ流れに乗るや、あとは濁流に飲まれて河口まで流されればよかった。

読みながら、何度も胸の内がヒリヒリするような感触を味わった。おそらくアドレナリンが上がっていたことだろう。こんな小説を書いてしまった村上龍って、やっぱり天才だったんだと再認識した。

世の中には無数の小説があるが、「どうしても書かれなければならなかった小説」と「あえて書かれなくてもよかった小説」とに大別される。もちろん、『コインロッカー・ベイビーズ』は前者だ。村上龍が書いたというより、『コインロッカー・ベイビーズ』という作品そのものが村上龍という作家の筆力を借りて、この世に出現したかったのではないか、そう思えるほど必然性がある作品だ。時代が変わっても摩耗しない生命力をもっている。1980年に発表された『コインロッカー・ベイビーズ』は、1970年代という時代が結晶化した作品だが、発表から40年以上過ぎた現在もみずみずしい魅力を保っている。

本書のテーマは、コインロッカーに遺棄され、命を吹き返した二人の男の子が主人公だ(1971年に起きたコインロッカー新生児置き去り事件が題材になっているのは明らか)。二人の子のうち、乳児院で関口菊之と名づけられた子は、「キク」と呼ばれるようになり、同じ院にいた溝内橋男、通称「ハシ」と仲良くなる。

コインロッカーに捨てられ、奇跡的に蘇生したという出生をもつ二人の子は、他の子たちとなにもかもがちがう。母性に触れたことがないのだから、周囲の子となにかが決定的にちがうのは当然のことだ。

そんな二人は、小学校入学の前年、西九州の離島に住む桑山夫妻に引き取られる。かつて炭鉱で栄え、その後廃墟と化した島は、日本という国から遺棄された地域、つまりキクとハシのメタファーでもあろうか。

物語が動くのは、高校1年になったハシが、自分の母親を探すために家出し、東京へ行ってからだ。その後、キクと養母はハシを探しに東京へ出る。月日が経ち、ハシは歌手になる。ミスターD(ローリング・ストンズの曲名)のプロデュースによって、一時的に売れるが、やがて精神的に破綻し、精神病院に収容される。一方のキクは自分の母親を殺して刑に服すことになるが、恋人のアネモネ(大きなワニを飼っている)の助力を得て刑務所を脱走し、ダチュラを東京に撒くという計画を実行する。

と、これだけ読んでも、話の筋は見えないだろう。

この作品において、重要なのは、ストーリーを追うことではない。感覚の孔を全開にして、ひとつひとつの文章を味わうことだ。頭で理解しようとせず、感覚器官で感じ取る。そういう意味では、音楽や美術に近いかもしれない。

あとがきで著者は、長いものが書きたかったが、自分は短編向きの作家だから自分だけの方法を捜したと書いている。それは瞬間を連ねること。全力疾走を何百回と繰り返して42.195キロを走るように書く。その通り、冒頭から最後まで、渾身の力がこもっている。惰性で書いた部分は、ひとつも見当たらない。そんな覚悟をもって書いた文章を頭で理解しようとしても無理が生じるのは当然のことだ。

とはいえ、多少の解釈も必要だろう。本作の重要なキーワードに、「ダチュラ」と「心臓の音」があげられる。

キクとハシは、幼少期に暴力衝動を抑える目的で、心臓の音を聞くという治療を施された。心臓の音は、母性の象徴であり、その人が心の平安を保つために基礎となるものと考えてもいいだろう。反面、生まれたときから母性を与えられなかったキクとハシは、社会を憎悪するというエネルギーを有している。

いっぽう、ダチュラは生き物を狂わせ、破壊させる衝動を持つ。キクは、それを東京の空に撒くことで、自分の欠損を埋めようとする。ちなみに、ダチュラという植物があるが、それとこの作品のダチュラに関連性があるかどうかはわからない。

ダチュラが破壊しようとしていたものはなにか。旧い社会のシステムなのか、村上龍の怒りの矛先なのか。それは読者一人ひとりが想像するしかない。

私が持っている単行本に、当時の新聞記事が挟まれていた。長い時間の経過を物語るように、紙は黄ばんでいる。文字の大きさは、いまの新聞の半分くらい(昔の新聞は、文字数の総量が多かったのだ)。

その新聞記事は、村上龍本人が書いた『コインロッカー・ベイビーズ』の解説だった。現在、作家が新聞に自作の紹介文を書くなどありえないから、とても奇異な印象を受けた。

そこに、才能とは欠損である、と書かれていた。通常、才能とはふつうの人間がもっていない特殊な能力と思われている。しかし、彼はそうではないと書いている。

その論法でいえば、キクもハシも生まれたときから欠損だらけの人間であり、それがゆえ、ふつうの人ではもちえない才能を有することになったともとれる。

文中にこんなくだりがあった。

──何のために人間は道具を作り出してきたかわかるか? 石を積み上げてきたかわかるか? 壊すためだ。破壊の衝動がものを作らせる、壊すのは選ばれた奴だ。

アネモネが言う。「あたしが嫌いなタイプの人間は大勢いるわ、その中でも最低なのは悩んだり反省ばかりしている連中よ、自分について考えるような人はあたしに言わせればもう棺桶に足を突っ込んでいるんだわ。考える人って有名な彫刻があるでしょ、あれ嫌いなの、あれ見てると爆破したくなってくるわ」

ダチュラを使って東京(日本)を破壊しようとしたキクは、まさに選ばれし者だったのかもしれない。そして、とても皮肉なことだが、本書を貫く破壊衝動は、じつは「生きたい」という渇望の裏返しでもある。

前述の同人誌に掲載した『コインロッカー・ベイビーズ』評のなかで、立松和平の言葉を引用している。それは、当時の村上龍の立ち位置を的確に表している。

――かつて『限りなく透明に近いブルー』を読んだ時、村上龍はセックスとバイオレンスのどちらに傾いていくのかなと思ったことがある。セックスとバイオレンスを二極に分解すれば、解体と再生という似た構造をもつが、破壊の衝撃力において、セックスはバイオレンスに張り合えるものではない。破壊の力は作者自身にも及んでくるのである。相手を傷つければ、それ以上に自分が傷ついてしまう。攻撃する腕の一振りごとに自己が解体していき、しまいには廃墟になっていく自己をも怜悧に凝視できる、強靭な感情の持ち主にして、はじめて可能なのだ。――

その後の村上龍の歩みをわれわれは知っている。『コインロッカー・ベイビーズ』と『愛と幻想のファシズム』で頂点をきわめ、その後は書くべきテーマを見つけられないまま現在に至っていると私には映る。

とはいえ、一人の作家が生涯にこれほどの作品をひとつだけでも残すことができたという事実は少しも色褪せることがない。

髙久の最新の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事