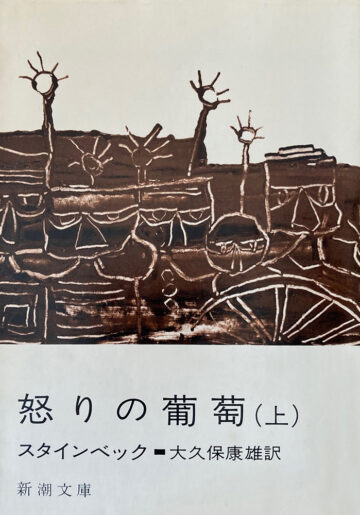

神の怒りによって踏み潰される人間たち

1929年の世界恐慌で瀕死に陥ったはずの資本主義は、新たに耐性を獲得したウイルスのように猛威をふるう。

30年代末、アメリカに発生した干ばつと砂嵐をきっかけに、生きる糧を求めてニュー・フロンティア(西部)へ移動するトム・ジョード一家と、彼らを待ち構え、労働者として搾取せんとする新しい資本家。単純に構図を描くと、社会主義的小説と受け取られなくもない。事実、この小説が出版された当時は、保守層からの反撥が多かった。

しかし、この作品は、政治思想とか社会批判の類で終わるような薄っぺらなものではない。人間とはなにか、人間が生きるとはなにか、家族とはなにか、そして資本主義とはなにかといった本質的な問いに対する答えを導くヒントが満載だ。

チャーチルの名言がある。

「民主主義は最悪の政治形態だ。ただし、これまでに試されたすべての政治形態を別にすれば。

(It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.)

資本主義についても同様のことが言えるのではないか。資本主義は最悪のシステムなのだ。しかし、社会主義や共産主義など、これまでに試されたすべての経済システムを別にすれば、と。

つまり、資本主義は欠陥だらけなのである。しかし、それを知ったうえで、うまく手綱さばきをしていかなければならない。

この作品で重要な鍵を握るのが、当時、アメリカ中西部で深刻化したダストボウル。これは土地の開墾が原因で発生する砂嵐をいう。それによって農民が耕作できなくなり、食べ物を求めて流民となる。

本作は、ダストボウルで耕作できなくなったトム・ジョード一家が、すべての家財を叩き売って購入したポンコツトラックでカリフォルニアを目指してルート66を行く光景を描く、いわゆるロード・ムーヴィー的な小説である。

彼らは、「オーキー(オクラホマ野郎)と蔑まれながら、貧民キャンプを転々し、地主の言いなりになる以外、生きる術はなかった。ジャガイモ数個しか買えないような低賃金で酷使される。過酷な試練によって、ジョード家の家族は次々に命を落としていく。

やがて、彼らが住むキャンプ地に、豪雨と洪水が襲う。社会の底辺で喘ぐ者たちを、自然さえもが容赦なく叩きのめすのだ。ロヒンギャをはじめ、現代でもこのような試練を受ける人々がたくさんいる。

アメリカン・ドリーム神話は今も健在なのだろうか。野球のメジャーリーグを見てもわかるように、少なくとも、才能ある人間にとっては今なおあるのだろう。しかし、特殊な才能を持たない、大多数の人々にとってはどうなのだろう。

本書を初めて読んだとき、驚いた。世界で最も豊かな国と思われているアメリカでさえ、たかだか数十年前はこんな状況だったのだと。

タイトルにある「葡萄」とは、神の怒りによって踏み潰される人間を意味すると解釈されている。

1995年、ブルース・スプリングスティーンが発表した『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード(The Ghost of Tom Joad)』は、この小説の主人をモチーフにしている。

髙久の最新の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事