絵を描くことは生きること

乙川優三郎が『生きる』で直木賞を受賞した後、初の作品。発表された2002年に読んで深く感動したものだが、22年の時を経て再読したとき、その感動が数倍も数十倍も大きく深くなっていた。

本に書かれている内容は一字一句違わないのに、なぜそれほど読み手の感興が変わるのか。

読み手の受容体が変わっているからだろう。受け取る側の人間的な成熟度や環境の変化などによって、その作品から受け取れるものがまるで異なるのだ。それこそが書物の醍醐味であり、歳を重ねることの本質であろう。

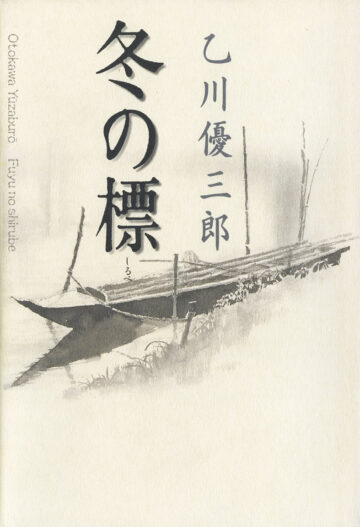

本書の時代背景は幕末、舞台は関東にある小藩(古河藩?)。大番頭の娘明世は幼少の頃から絵を描くことが大好きで、やがて南画に惹かれる(南画とは中国の南宗画の流れを汲んだ日本独自の山水画で、多くは墨を用い、あまり色彩を施さない。池大雅や与謝蕪村が有名)。

明世は絵を描いていれば幸せな人だ。「有休者」という画塾で葦秋に師事し、みるみる上達するが、世間のしきたりは女子が絵を描くことを許さない。明世は絵を続けたいと懇願するが、両親は、女子は嫁ぐことが幸せの絶対条件と言って譲らない。

18歳で嫁いだ明世だが、ここでも自由に絵筆を取ることはできない。夫は多少理解を示すものの、因業な姑は辛辣な嫌味を言い続け、明世を絵から遠ざけようとする。やがて夫と舅の死によって婚家は零落する。

そんな明世が心を許しているのは、師の葦秋と、二人の画友。なかでも光岡修理とは心を寄せ合い、いつか「二人で絵を描いて暮らす」ことを約束する。

しかし、時代は激しく渦巻き、藩内は佐幕派と勤王派が対立する。政治状況は大政奉還、戊辰戦争へと大きく変遷し、明世たちも無縁ではいられなくなる。

それにしても、ここで描かれる絵の描写はひときわ秀逸である。明世が師の清楚な妻・寧を思って描いた「丁寧」や、将来を約束し、果たせなかった男の面影を描いた「幽人」は、その佇まいが脳裏に浮かび上がるようだ。一方で、想像の範囲では明白な絵として完成することはありえず、「どうしても一目見たい」と思わせる。

ラスト、一大決心をした明世が、雪が降る舟の上で絵筆を取り、二羽の鴉を描こうとする場面は鬼気迫るものがある。もちろん、二羽の鴉に自分と修理を重ねているのであろう。

随所に光る言葉がある。

「竹はたやすく見えてもむつかしい。一枚の葉が乱れてもその絵は駄目になるが、一枚の絵が描ければ、やがて本物の竹につながる」は安田靫彦が小倉遊亀に言った言葉に通ずる。

「本当の幸福は、歳月を過ぎてみないと分からないものですね」

「万人の眼に訴えようとするほうがおかしい」

「絵を描かない自分は自分ではないし、絵とともに生き、墨がすり減るように死ねたら本望」……

珠玉の言葉が満載である。そして、最後の2行へとつながっていく。

――憂鬱な日は憂鬱を描き、心の弾む日は弾むように描く。そうして残りの一生を墨とともに生きていくだけであった。

作者の魂が込められた名著である。

本サイトの髙久の連載記事