一点の曇りなき歌が言語の壁を乗り越える

皇后美智子様(現上皇皇后)の御歌集『セオト――せせらぎの歌』のフランス語訳者による著作。巻末に『セオト――せせらぎの歌』に収められている53首の原詩と仏訳、注釈が掲載されているが、それ以外は、和歌の文化がない外国(フランスとアフリカのフランス語圏など)などでどのような反響があったかなどの記述が占められている。

あらためて思う。この世にこれほど高貴で純粋で、かつ教養とセンスに溢れた方がいるだろうかと。よくぞこのような方があの時代に生まれ、皇太子時代の現上皇陛下に見初められたものと思う。それだけをとっても、神意の働きと考えざるを得ない。

日本語を母語としていない人に対して、和歌に込められたさまざまな情趣をどのように伝えるのか。それがいかに困難であるかは言うまでもない。本書にも次のような記述がある。

――そもそも「音」という日本語の訳が簡単ではなく、なぜなら日本人は自然の万物が「音」を発するというふうに捉えるが、西洋人にとっては人間の作ったものは「サウンド」、それ以外のものは大体において「ノイズ」として区別して捉えられているゆえに、御歌のなかの《虫の音》は《こおろぎの歌》、《瀬音》は《瀬の歌》、浩宮様の成人式を詠われた《懸緒の音》は《懸緒の響き》、《秋蚕の音》は《秋蚕のつぶやき》というふうに一々解釈して訳させていただきました。――

つまり日本人であれば、その歌が詠まれた状況を考慮しながら「音」という言葉をさまざまな「音」に変換して味わえるが、自然の音の捉え方が異なる西洋人に同じことは期待できないということ。

ここでふと、『日本人の脳』という本を思い出した。日本人の脳の特異性について書かれたものだ。本コラム094でもすでに紹介している。

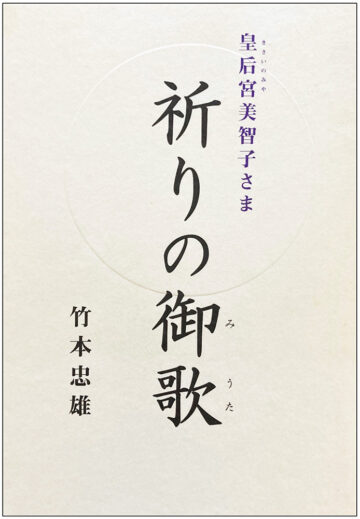

それにしても美智子様の伸縮自在な視界の射程には驚くばかりだ。ときどき糸を吐かなくなった蚕をじっと見つめられて「疲れたのではないかしら」と心配する歌があると思いきや、遠くアフリカの国で黒人差別主義が撤廃されたことを安堵する歌もある。本書は「祈りの御歌」と銘打たれているが、日本人だけに対して祈られているわけではないのだ。小学校高学年のころ、ポール・クローデルやアナトール・フランス、ヴィクトル・ユゴー、ロマン・ロランなどの詩を読み、成人の日記念の作文コンクールでは、全4185点のなかで2位に入選されている。音楽にも造詣が深く、ピアノやハープも奏でられる。いったいどのような家庭環境で、どのような教育を受ければそうなるのだろうか。

本書に収められた歌はいずれも美智子様の感性と教養が高いレベルで結実した秀作ばかりだが、最後に一首、掲載したい。

てのひらに 君のせましし 桑の実の

その一粒に 重みのありて

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事