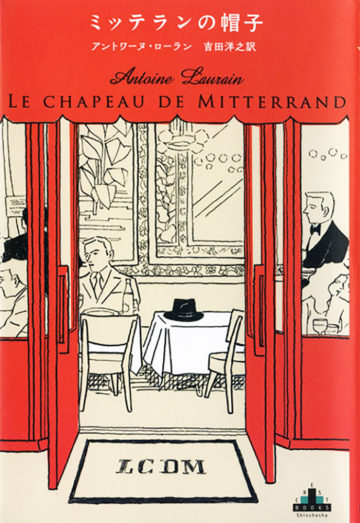

抜群にセンスのいい、リベラルアーツ小説

本を読む醍醐味をとことん堪能させてくれる作品だ。知識とか教養とか仕事のためになるとか生きる上でプラスになるとか、そんな一切合財を忘れ、ただただ読むことに充足感を覚える。センスのいい洒落た文体だが、それでいて軽くない。中身がいっぱい詰まっているのに教条的じゃない。こういう小説を書かせたら、フランス人の右に出る者はいないだろう。

この作品の時代設定は、ミッテラン大統領が議会選挙で大敗した1986年に始まり、その後、ジャック・シラクに大差をつけて勝利するまでの2年間である。もちろん、舞台はパリ。

ある会計会社に勤める、平凡な男ダニエル・メルシエは、時には自分に褒美をあげようと上等なレストランでひとり食事を楽しむ。すぐ隣のテーブルに座ったのが、なんと時の大統領ミッテランや外務大臣らである。

「私は先週それをヘルムート・コールに言ったんだが……」という自分とは別次元の会話を聞き、気が高ぶってくる。

物語は、ミッテランがテーブルに置き忘れたフェルトの帽子をダニエルが失敬してから急速に展開する。うだつの上がらなかったダニエルは〝デキるサラリーマン〟に変わり、同僚たちから羨望の眼差しで見られるようになる。

いきさつがあり、帽子は小説家志望の女性ファニー・マルカンの手元へ。ファニーは、妻子のある男性と交際しているが、なかなか関係を断ち切ることができない。しかし、帽子を手にした直後、きっぱりと別れ、自作の小説は賞を射止める。

次に帽子は極度のスランプに陥る天才調香師ピエール・アスランが入手する。そして彼は、新しい香りのアイデアを得、見事完成させる。

ミッテランの帽子の旅は終わらない。次は、保守的な資産家ベルナール・ラヴォリエールの元へ。彼は富豪仲間が集まる、いつもながらのパーティーの席でミッテランを擁護し、仲間たちから大顰蹙を買う。彼らにとって、左派のミッテランは唾棄すべき人物なのである。

このやりとりを読むだけで、ミッテランの功績がわかるようになっている。おそらく、作者アントワーヌ・ローランの意見を代弁しているのだろう。ベルナールは仲間たちや妻から総スカンを食うが、ヤケッパチになったのか、当時彗星のごとく現れた天才黒人画家ジャン・ミッシェル・バスキアの絵をたくさん買い込む。後に途方もない金額に暴騰し、縁を切った仲間たちが地団駄踏むことになるとはつゆ知らず。

4人の元を旅した帽子は、最後にミッテランの手元に戻るという物語だ。

この小説はファンタジーの類と言っていいのだろう。しかし、帽子が摩訶不思議な力を発揮するというわけではない。〝たまたま〟この帽子を手に入れた人が、隠れていた自分の能力を発揮するだけだ。帽子は、それを実現させる、単なる触媒に過ぎない。否、触媒かどうかさえわからない。

この小説の醍醐味は、料理や音楽、絵画、香りなどを通して五感を刺激してくれること。特に料理のシーンの豊穣さは抜きん出ている。読んだあとフレンチレストランへ飛んで行って、ワインを飲みながら、舌鼓を打ちたくなる。ピエールが香りの感覚を取り戻していくシーンも圧巻だ。道行く人たちが身にまとう香りを当てながら歩くのだ。世の中にはありとあらゆる香りが満ち溢れていることを教えてくれる。

ミッテランが実行した「グラン・プロジェ」についても、あらためて確認することができた。グラン・プロジェとはパリ大改造計画のこと。駅舎を改造したオルセー美術館、ルーブル美術館のガラスのピラミッド、オペラ・バスティーユ、新凱旋門など、今では当たり前になったパリの「顔」はミッテランによって生み出されたのだ。また、西ドイツ(当時)を抱き込んでマーストリヒト条約を批准し、EUを推進させたことなど、国際政治における功績も理解できる。

ミッテランには公然とした愛人がいた。アンヌ・パンジョという。大統領就任直後、記者団との朝食会の席上でそのことを質問された際、彼は「それが何か?」と訝るように記者に言った。私生活と大統領就任と、いったいどういう関係があるのだろうと不思議に思ったのだ。それですんなりと鉾に収まったというのだから、フランス人は〝大人〟である。

ミッテランの死後、彼がアンヌ・パンジョに宛てた手紙をまとめた本が刊行された。30年以上におよぶ書簡集である。日本であれば、故人とはいえ批判を浴びたことだろう。しかし、心のこもった格調高い文体が絶賛され、いっそうミッテランの評価が上がる結果となった。

いったいフランス人って何者?

「フランスという国は最高だ。フランス人さえいなければ」というのはイギリスで語られるジョークらしいが、近隣から嫌われようが、フランス人はじつに興味深い人たちだ。