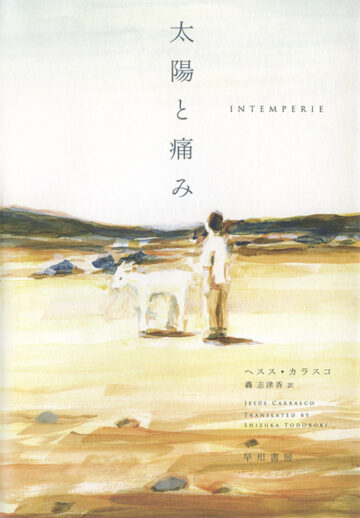

渇いた大地、人間のみずみずしさ

小説には、作家が生きている場所の空気感が表れる。この作品を読んだとき、スペイン国内を飛んでいるときの映像が甦ってきた。低空飛行だったため、樹木のほとんど見えない赤茶けた大地が克明に見えた。

読みながら、渇いた空気と南欧の強い日差しを感じ、その風土がフラメンコを生んだのだなとも思った。

ヘスス・カラスコは1972年生まれのスペイン人作家で、『太陽と痛み』はデビュー作。帯のコピーに「スペインの書店が年間ベストに選んだ」とある。

読後、いっぺんに魅了された。こういう筆致の小説は日本にはない。湿潤な風土に育った作家が書けるものではない(無理に書かなくていいのだが)。あえて挙げるとすれば、2015年に発表された高橋弘希の『指の骨』はそれに近いかもしれない。

物語の舞台も年代もわからない。そんな説明は不要と思っているのだろう。

主人公は、ひとりの少年だ。彼はスペイン南部の小さな村に暮らしていたが、わずかな食料と水を持って北へ逃げていく。

なぜ逃げているのか、それもわからない(後半、その理由がそれとなく明かされる)。理不尽な事態であることは行間から伝わってくる。

殺気立った追っ手から逃れ、やがてヤギ飼いの老人に会う。この老人、無口だがタフな人間で、私は『老人と海』のサンチャゴを連想する。

少年と老人は、渇いた大地のなかで互いを信頼し、寄り添う。その姿がみずみずしい。

この作品を読むと、説明しないことが逆に印象を強くすることもあるとわかる。読んだことによって、あたかも自分が体験したように感じる。そんな離れ業ができることが、まさしく文学たる所以であろう。

繰り返し読みたくなる傑作である。

髙久の最新の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事