北極星のごとき音楽

バッハに始まり、バッハに終わる。本コラムの最終回は、宇宙の摂理を表したとも思えるこの組曲で締めたい。

バッハに始まり、バッハに終わる。本コラムの最終回は、宇宙の摂理を表したとも思えるこの組曲で締めたい。

この曲はチェリストのみならず、すべての弦楽器奏者にとって北極星のようなものだろう。けっして届くことのかなわない、しかし時代がどれほど変わっても不動の位置で音楽芸術の本質を示している。

それほどに偉大な曲だが、バッハ没後、しばらく埋もれていたと知って驚いた。『平均律クラヴィーア曲集』をモーツァルトが発見したように、この組曲を発見した人がいる。

それがパブロ・カザルス。それまで独立した楽器として認識されていなかったチェロの奏法を確立し、深淵な精神性を表出する演奏において史上最高のチェリストと評価されることになる人である。

1890年、13歳のカザルスは、バルセロナの楽器店でひとつの楽譜を目にした。そこに書かれていた音符を見て、カザルスの直感が走った。これはとんでもない作品かもしれない、と。

その後、チェロを習熟したカザルスはこの組曲(第1〜6番)を録音する(1936〜39年)。

カザルスの演奏は(録音が古いということもあるが)、けっして耳障りのいい音ではない。ノコギリを引くような武骨な音だが、一音一音に魂が感じられる。思わず開高健の「文章とは野原を断崖絶壁のように歩くこと」という言葉を思い出す。時に、ぎごちないとも感じられるほどの響き。重音はとくに聴く者の心を震わせる。

反骨の音だ。

当時、スペインではフランコの独裁政権が支配していた。それに反対していたカザルスは、スペインを抜け出し、フランコ政権が倒れるまで公開の演奏会はしないと宣言した。一介の演奏家が自らの公演と独裁政権を秤にかけたことがなんとも凄まじい。強烈な自意識ともとれるが、不思議にも彼の奏でる音楽は、徹頭徹尾、無為自然だった。

カザルスのこの演奏は永遠不滅だが、正直なところ、気軽に聴けるものではない。現に私がこれを聴くのは、年に1、2度である。心を澄まし、きちんと向き合って聴かなければいけないと思わせる凄みがある。

この組曲は6楽章構成だが、その大半を舞曲が占める。ドイツ風のアルマンド、フランス風のクーラント、アラビア風のサラバンド、イギリス風のジーク。それにメヌエット、ブーレー、ガヴォットを組み合わせている。

だからなのか、現代でもコンテンポラリーダンスのBGMとして使われることが多い。300年も前に書かれた1台のチェロのための曲が現代のダンスミュージックに使われるというのがユニークだ。バッハの普遍性を物語る。

フルトヴェングラーは、カザルスを評してこう語っている。

「パブロ・カザルスの音楽を聴いたことのない人は、弦楽器をどうやって鳴らすかを知らない人である」

とんでもない異才を生み出すスペインという風土の不思議を思う。『ドン・キホーテ』を書いたセルバンテス、画家のベラスケス、ゴヤ、ダリ、ミロ、ピカソ、建築家のガウディ……。みんな常軌を逸している。ヘンな人たちだ。ビッグデータにおさまりそうもない人間を生み出す風土とはなんだろう。

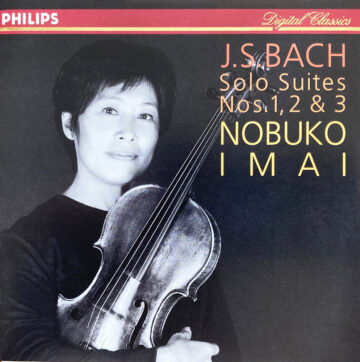

もう一枚、贔屓の演奏を紹介する。

カザルス盤とは対極をなすものである。

ヴィオラ奏者今井信子によるもの。

チェロの重みを想像して聴き始めると、薫風のごとく軽やかな音色にうっとりする。この無伴奏チェロなら正座をしなくてもいい。背筋を伸ばさなくてもいい、と思わせてくれる。じつに生き生きとした演奏である。

髙久の最近の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事