明治の男たちの大事業と人の調整弁

水田という言葉が示すように、水と田は切っても切り離せない関係にある。水田地帯には元から水の恵みがあったと思いがちだが、そうではない。

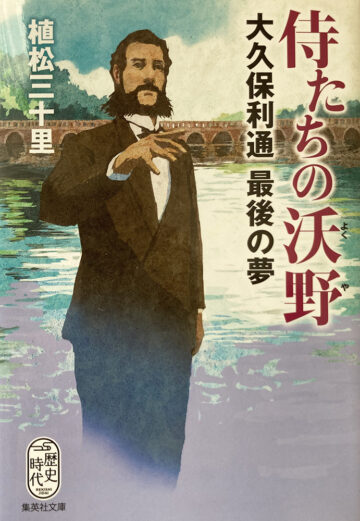

本書は、明治10年代、水利の乏しかった福島県安積地域に猪苗代湖の水を流すという一大事業をなしとげるまでの、いわば〝プロジェクトX〟である。副題に「大久保利通最後の〜」とあるが、本書が光っているのは、実質的な主人公を内務省の若い一職員・南一郎平にしたこと。大事業をなしとげるには、彼のような下働きの調整弁が欠かせないということがよくわかる。そういう意味でも、本書は優れた組織論ともいえる。

岩倉使節団の一員として欧米を視察し、殖産興業が急務との考えを抱いた大久保利通は、いくつかの内乱を平らげた後、日本で初めてとなる土木事業に着手ことを決意する。それが安積疎水事業である。安積の野に猪苗代湖の水を引き、広大な水田にするという途方もない構想である。猪苗代湖と安積原野の間には高い奥羽山脈が立ちはだかっており、そこに水路を通すことは不可能だと思われていたが、大久保は不退転の決意で実行に移す。

大久保の狙いはもうひとつあった。それは廃藩置県によって職を失った士族のための授産である。食べる術がなくなってしまった士族たちに農地を与え、食糧生産の働き手となってもらうこと。さらにもうひとつ、著者の植松氏は、新政府に対して遺恨をもつ会津の人々が反乱を起こさないよう、その近くに全国から士族を集めておくという思惑もあったかもしれないと書いているが、慧眼だと思う。いずれにせよ、安積の原野に猪苗代湖の水を流すということは、いくつもの課題を一挙に解決する〝魔法の手〟だった。

ただし、明治初期、まだ近代的な土木工事技術のなかった日本において、どのようにして山を開削するのかが課題だった。ダイナマイトがようやく現れた時代であり、電動ドリルも非常に高価で、多くの作業員の手に行き渡らせることはできない。ほぼ人力で高い山の麓に水路を開削しなければならない。しかも、微妙な勾配をつけながら。

この大事業は明治10年に始められた。3年間で延べ85万人の労働力と国家予算の約3分の1を要し、水路52km、分水路78kmの疎水が完成した。しかし、完成時の式典に大久保の姿はなかった。工事着工の翌年、不平士族によって暗殺されたからだ。

本書は文学的な表現を避け、困難な大事業をいかにして完遂させたのか、その全貌がわかりやすく描かれている。

現代に生きる私たちは、身の回りにあるあらゆるものへの感謝の気持ちを忘れているが、本書を読むことは、先人たちの努力と犠牲によって現在の生活があることを再認識する絶好の機会ともなる。

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事