戦争と人種のちがいを超えた愛の讃歌

アメリカ人作家・ジェイ・ルービンは、夏目漱石や芥川龍之介、村上春樹などを英訳している。75歳を過ぎて初の小説を出したというのがユニークだ。

もっとも、作品は1987年末に仕上がっていたのだが、日系人収容所をテーマにした作品であるため、出版の機が熟していなかったらしい。レーガン大統領(当時)が戦前から戦中にかけて、日系アメリカ人に対して行ったアメリカ政府の行為について謝罪したことから日系人収容所などの事実が一般に知られることとなったが、それまではあまり知られていなかったようだ。日本人は、韓国人や中国人のように、過去に受けた悲惨なことを外交のカードに使うということをしないからでもあるのだろう。

時代を超え、人種のちがいを超え、人は人とどう関わっていくのか。宗教とはいったいなんなのか……。壮大なテーマに真っ向から取り組んだ骨太の作品だ。感動の余韻はいつまでも褪せることがない。昭和35年前後の日本の様子、長崎に原爆が投下された直後の様子など、迫力のある描写はまるでその場にいたかのようだ。

時は1939年、キリスト教の牧師・トムは、シアトルで日系人の団徒にキリスト教を教えている。日米関係が徐々に緊迫し、アメリカ人の日系人に対する目が厳しくなっていくさなかにあって、トムは敵性外国人に崇高な教えを広めることに使命感を見出していた。

トムにはビリーという幼い子供がいる。妻は病死してしまった。やがてトムは団徒のなかにいる光子という日本人に惹かれ、結婚を申し出る。光子は申し出を受け、トムやビリーに心のありったけを注いで尽くすが、やがて日米が開戦。光子は他の日本人、日系人とともに砂漠のなかにつくられた収容所に移送される。日本人の血がわずか16分の一でも入っていれば、収容所に移された時代だ。

トムはビリーだけを引き取り、光子との結婚ははじめからなかったかのようにふるまい、日系人たちを見殺しにする。

ときは移って1959年。主人公は成長したビリーに替わる。

彼の脳裡に、ふと忘れていたことが甦ってくる。幼いに、温かい愛情を注いでくれた人がいて、その人の名がミツだということを。もっと多くの事実を知ろうとするが、父にとっては聖職者としての汚点でもあったことから、なにも聞き出すことができない。

ビリーは父と断絶状態になることを覚悟して日本へ飛び、ミツの足跡をたどる。やがて、ビリーは複雑にからみ合った運命の糸にからめとられる。その後の展開を書くのはよそう。

小説の醍醐味は人間の心の裡を覗けることである。歴史書なら、「○○年から○○年まで日系アメリカ人が○○に収容される」と表記されるだけだ。表面的な記述だけでは、なんの感興ももたらさない。

しかし、小説はさまざまな登場人物の心の裡が表現されるため、その時代の空気が手に取るようにわかる。当時のアメリカ人の日本人に対する憎しみが増幅していく様子は、いまのイスラム教徒に対する憎しみと同じようなものを感じる。もちろん、小説は虚構だが、人間の本質を下敷きにしていない絵空事では作品にならない。リアリティがなかったら、ただのおとぎ話で、そんなものはあっという間に陳腐化してしまう。人間の本質を知るうえで、小説は万国共通の効力を発揮する。

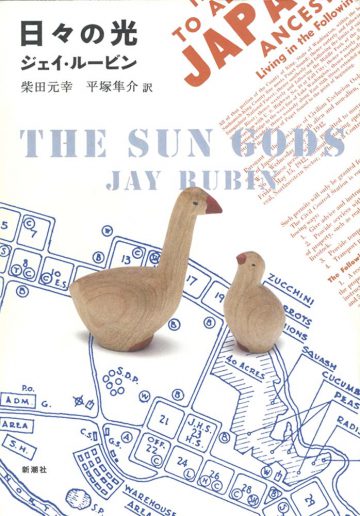

ところで、初めて手に取ったとき、英語のタイトルに違和感を覚えた。「THE SUN GODS」とあったからだ。英語のGODにSがつくことはほとんどない。しかし、読み終えて納得した。この場合の神はキリストではなかったのだ。そんなところにも意味深長な仕掛けが施されている。