言葉の宝をつないでくれた先人たち

今年の9月、『新古今和歌集』を読み始めたことを小欄に書いた。併せてガイドブックという位置づけで丸谷才一の『後鳥羽院』(ちくま学芸文庫)を読んでいる。旧仮名遣いのため読みづらく、一日4〜6ページというゆっくりしたペースだが、歌の読み方が少しずつ理解できている。また、十数年前に買って〝活用〟していた『風呂で読む西行』(三村晃功 世界思想社)を書庫から取り出し、再び入浴時の西行朗詠を始めた。音の響く密室で、周りを気にせず大声で歌を詠むのは爽快だ。

今年の9月、『新古今和歌集』を読み始めたことを小欄に書いた。併せてガイドブックという位置づけで丸谷才一の『後鳥羽院』(ちくま学芸文庫)を読んでいる。旧仮名遣いのため読みづらく、一日4〜6ページというゆっくりしたペースだが、歌の読み方が少しずつ理解できている。また、十数年前に買って〝活用〟していた『風呂で読む西行』(三村晃功 世界思想社)を書庫から取り出し、再び入浴時の西行朗詠を始めた。音の響く密室で、周りを気にせず大声で歌を詠むのは爽快だ。

そうなるとだんだん書に興味が湧き、以前、ある書家を取材する際、懇意にしている書家から贈ってもらった『書をあじわう 鑑賞の手引とくずし字解』(笠島忠幸 淡交社)を再読し、書の奥深さをあらためて認識した。

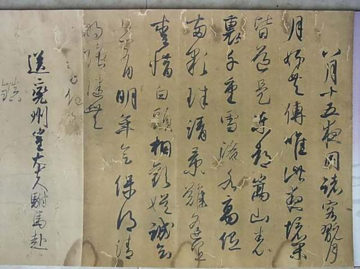

勢い余って、平成25年に東京国立博物館で開催された「和様の書」展の図録を引っ張り出し、丹念に読み始めた。「三跡」と称される小野道風(おののとうふう)。藤原佐理(ふじわらのさり)、藤原行成(ふじわらこうぜい)をはじめ、信長や秀吉、家康ら天下人の書などを合わせ、展示総数約150点のうち、約80点が国宝・重要文化財というとんでもない企画展だった。

あらためて思った。まだ紙が貴重な時代、よくぞこれら膨大な文学作品を遺してくれたものだと。ひたすら書写に勤しんだいにしえの人たちの苦労に頭が下がる。読むだけでもたいへんなエネルギーを要する書物を、一字一字あだや疎かにせず、貴重な紙に写したのだ。その労苦を思えば、現代人の仕事などままごとのようなものだ。

あらためて思った。まだ紙が貴重な時代、よくぞこれら膨大な文学作品を遺してくれたものだと。ひたすら書写に勤しんだいにしえの人たちの苦労に頭が下がる。読むだけでもたいへんなエネルギーを要する書物を、一字一字あだや疎かにせず、貴重な紙に写したのだ。その労苦を思えば、現代人の仕事などままごとのようなものだ。

時代は遡って平安時代、当然のことながら印刷やコピーなどという便利な技術はない。すべて書写である。

やがて仮名を交えた日本独自の文体が確立された。漢字を正式の文字として「真名」(ほんとうの字)と呼ぶのに対し、仮名は漢字を借りて表記することから、借りた名(文字)すなわち「かりな」(借名)から転じて仮名となった。いわゆる女手である。草書体の仮名をさらに大胆に書きくずしたもので、今日のひらがなに該当する。文字を連ねて書写する美しい連綿を生み出した。

『新古今和歌集』に法性寺入道前関白太政大臣のこんな歌がある。

風吹けば玉散る萩のした露に はかなく宿る野べの月かな

秋風が吹いて萩の葉にのっていた露が玉と散り、その水滴をよく見ると、ほんのかすかに月が映っている――。

ただそれだけの情景だが、自然のひとコマひとコマをつぶさに観察していなければ、けっして気づかない微妙な変化をみごとに写し取っている。こういう文学遺産を好き放題味わえるというのは、この時代に生まれた恩恵である。

ところが、そうやって受け継がれてきた日本語を蔑ろにする風潮がある。いつの頃からか、言葉狩りが横行するようになった。仕掛け人の極左勢力は、あろうことか日本語は差別表現をたくさん含む言語だと国連の人権委員会に注進する始末。過去に生きた人たちは劣っている。だからわれら進歩的な人間が理性をもって正すということらしい。

ターゲットとなった言葉のなかに子供という字が含まれる。子供を親の従属物として見ている、あるいは子をお供えすることを連想させるからけしからんというわけだ。

とんでもない。人偏に共という字面を見ても、人が寄り添っている様子、いわゆる共生の概念を読み取ることができる。言葉は社会を表す鏡でもあるが、幕末に日本を訪れた外国人は、一様に「この国は貧しいが、どこへ行っても清潔で子供たちの笑顔が素晴らしい」と賛嘆しているように、当時の人たちは子供を地域みんなの財産として、みんなで育んでいた。

婦という字がけしからんというのもいいがかりだ。なぜ、女偏で箒が性差別なのか? 当時の女性たちが身の周りを美しく保ってきたからこそ、日本人独特の清澄な精神文化が育まれてきた。

もちろん、現代は世相が異なる。男も女もほぼ同じ仕事をする。それはそれでいい。しかし、われわれはどういう変遷を経ていまにつながっているかという、先人の足跡が遺されている文字や文章を大切にしなければいけないのではないか。それを偏狭な価値観で消し去ろうとする行為は、傲慢以外のなにものでもない。

ちなみに文部科学省は2013年、「公文書は子供で統一する」と発表している。文科省も、時にはまっとうな判断をするものだ。

本サイトの髙久の連載記事

◆ネコが若い女性に禅を指南 「うーにゃん先生の心のマッサージ」

髙久の近作

(191218 第956回 写真上は小野道風、下は藤原行成筆「白氏詩巻」)