人間は服を着るサルだった

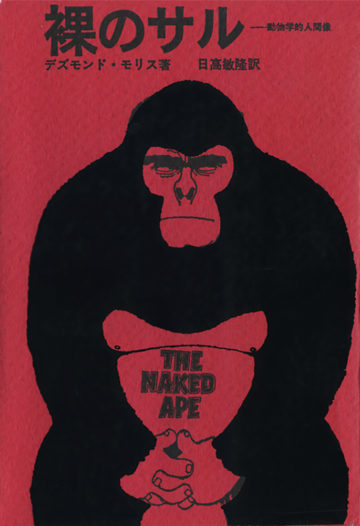

面白い装丁だ。赤い背景に、黒いサルが正面を向いている。透明のカバーを取るとサルの体毛を表していた黒い部分がなくなり、縞のスーツを着た人間が現れる。よく見ると、カルロス・ゴーンが痩せたような感じだ。つまり、タイトルの通り、人間は裸のサルなのだと表現しているのだが、「そうか、カルロス・ゴーンはサルだったのか」と合点がいく。「動物学的人間像」と副題がついているように、本書は動物生態学の観点で論じた人間像である。構成は8章だてで、「起源」「セックス」「育児」「探索」「闘い」「食事」「慰安」「動物たち」と続く。それぞれの観点から、いかに人間がサルの行動原理を引いている(あるいは同じ)かを示している。

著者のデズモンド・モリスは、1928年、イギリス生まれの動物学者。動物の行動に関する著作をはじめ、フィルムやテレビ番組の制作にも関わり、動物行動学的思想を広く知らしめた。

訳者の日高敏隆は、デズモンド・モリスやコンラート・ローレンツ、リチャード・ドーキンスを日本に紹介したことでも知られる動物学者である。「日高敏隆選集」のなかの『チョウはなぜ飛ぶか』(ランダムハウス講談社)の鋭い考察は、いまでも鮮明に残っている。

モリスが指摘しているように、人間(ヒト)は裸のサルに過ぎないが、ほかのあらゆる動物と決定的に異なっている点がある。直立二足歩行をしているということだ。進化の過程で直立二足歩行を選んだことによって、いくつものメリットを享受することができた。

その最たるものが、ほぼ垂直の背中と首で支えることによって、重量のある、高度な脳を持つことができたということ。また重力によって喉の構造が変化し、微妙な音を使い分けられるようになったことで複雑な言語を駆使できるようになり、コミュニケーション能力が一気に飛躍した。

いっぽうで、母親の胎内から出てくるときに、脳が大きくなりすぎない状態で生まれる必要があったことから、生後数年は親の保護なしでは生きられないというハンディも背負うことになった。

本書を読むと、なるほどヒトは裸のサルなのだと痛感するし、同時にヒトだけがほかの動物と一線を画しているということもわかる。

たとえば、なんでも食べること(本書と同じような装丁で『悪食のサル』という本もある)、同じ人間同士で無用な大量殺戮(戦争)をする、過去と未来という時間の観念をもっている……。とりわけ、発情期でなくても一年中生殖行為ができるというのは人間の人間たるゆえんだという。なぜ女性が口紅を塗るのか、ヒールの高い靴を履くのかなど、その視点で独自の理論を展開している。男(オス)は男らしく、女(メス)は女らしくすることによって互いの性が惹かれ合うのだが、現代のように両者が接近し、「女のような男」や「男のような女」が増えるとどうなるのか。やがて性差がなくなり、男(オス)は不要になるのではないか。もともと、メスはメスだけで生殖をしていた。オスなんて要らなかった。もう一度、そうならないと誰が断言できるだろう。

動物行動学的視点で見ると、人間の行動やしぐさ、表情はすべて意味がある。それを知ることによって、その人の意思や意図を理解することができる。「あんなふうに言っているけど、本心はこうなんじゃないの?」と。それはそれで興味深いことだが、学者じゃないのだからほどほどにしておいたほうがいいこともたしか。知らないからこそうまくいく人間関係もあるのだから。