抑えた言葉の端はしに潜む、火傷するような心情

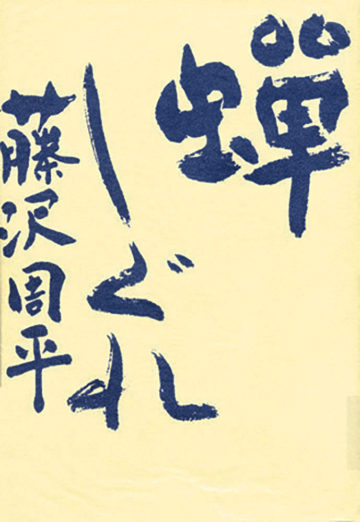

時代小説の名手として知られる藤沢周平の、あまりにも有名な作品だが、コロナ禍で人と人の距離がますます離れていく世の中だから、あえて取り上げたい。

どうしてこの作品が、多くの日本人の心をとらえて離さないのか。それは、日本人同士だからこそ皮膚感覚で理解できる美意識が随所にちりばめられているからにほかならない。もし、これが英訳されて多くの外国人に読まれたとして、いったいどれほどの感動を与えることができるだろうか。成就するはずのない恋心を胸に20数年も過ごすなど考えられないだろう。『ロミオとジュリエット』や『卒業』でもわかるように、結論を先延ばしにすることはないだろうし、父の敵をすぐにうたないことに苛々するかもしれない。

時は幕末、舞台は山形県庄内地方の架空の藩・海坂藩。主人公・文四郎の父は、藩内の政争に巻き込まれ、切腹を余儀なくされる。周囲の冷たい視線を浴びながら、父の亡骸を荷車に乗せて引く文四郎に力を貸したのは、ほのかに恋心を通わせ合う隣家の娘ふくであった。文四郎とふくは、無言のまま心を交わらせながら懸命に荷車を引いていく。

文四郎は家禄を失い、極貧のどん底から再出発することになる。怒りと恋心を胸にしまい、剣術に励むのだが、それだけで癒せる心の傷ではない。

やがて、ふくは江戸の大奥に出仕し、藩主の寵愛を受けて「お福」と呼ばれるようになり、子をもうけることによって世継ぎ争いに巻き込まれる。なんと文四郎の父の敵は、文四郎にお福とその子を抹殺するよう命じるのである。しかし、文四郎は母子を連れだすことに成功し、その後の戦いで父の敵に勝利する。

それから20数年後、文四郎とお福は再会する。お福は出家する決意をし、その前に文四郎と会っておきたかったのだ。身分の上下は入れ替わっているが、互いの心は若い頃のままである。淡々とした語らいの中に、ヒリヒリするような熱い心情が行き来する。

「文四郎さんの御子が私の子で、私の子が文四郎さんの御子であるような道はなかったのでしょうか」

「それが出来なかったことを、それがし、生涯の悔いとしております」

「ほんとうに?」

「……」

「うれしい。でも、きっとこういうふうに終わるのですね。この世に悔いを持たぬ人などいないでしょうから。はかない世の中……」

そして、二人は一度限りの契りを交わすのである。

なんでもかんでもあけっぴろげな世の中にはけっしてありえない、男と女の心の交わりがこの作品の結末に凝縮されている。

本サイトの髙久の連載記事

◆ネコが若い女性に禅を指南 「うーにゃん先生の心のマッサージ」

髙久の著作

●「美しい日本のことば」

今回は、「藤浪」を紹介。小さな紫の花房が風にたなびいている姿が波を思わせたのでしょう。続きは……。