万物斉同を平易な言葉で表した小さな詩人

金子みすゞは不思議な人だ。いや、みすゞからすれば、周りの人たちがおかしいと思ったにちがいない。こういう作品がある。

「不思議」

私は不思議でたまらない。

黒い雲からふる雨が、

銀にひかっていることが。

私は不思議でたまらない。

青い桑の葉たべている、

蚕が白くなることが。

私は不思議でたまらない。

たれもいじらぬ夕顔が、

ひとりでぱらりと開くのが。

私は不思議でたまらない。

誰にきいても笑ってて、

あたりまえだ、ということが。

金子みすゞにとって、世の中のことごとくが不思議だった。そして、こんなに不思議なことばかりなのに、だれもそう思わないことが不思議だった。自分だけ異星人のように思え、孤独感にさいなまれたこともたびたびあったはずだ。

金子みすゞは、26歳で死去するまでに512編の詩をつくった。その着想のほとんどは、身の周りに存在するあらゆるものとの同化にある。ヘミングウェイの『老人と海』で、サンチャゴ老人は自分が仕留めた巨大なカジキマグロとの長い格闘の末、相手との同化に至るが、みすゞはただじっと観察するだけで同化している。いや、なにもせずとも同化している。感性の鋭さに驚くばかりだ。

とりわけ、小さな命に対する感覚は鋭敏そのものだ。いたずらひとつしていないのに、こうして私に食べられてしまう魚がかわいそうだとシンパシーを向ける。大漁に湧く周りの人たちをよそに、海のなかでは何万の鰯がとむらいをするのだろうと思いを馳せる。小鳥も兎も牛も蝸牛もみんな家をもっているのに、家をもたない魚は凍った夜もよっぴて泳いでいることに哀感のまなざしを向ける。

そして、小さな生き物に無限大の宇宙を見る。

「蜂と神さま」

蜂はお花のなかに、

お花はお庭のなかに、

お庭は土塀のなかに、

土塀は町のなかに、

町は日本のなかに、

日本は世界のなかに、

世界は神さまのなかに、

そうして、そうして、神さまは、

小ちゃな蜂のなかに。

視線はドリルのように鋭く、もはや感覚器官としてのそれではない。見えないものまで見抜いてしまう。感性の受容範囲はパラボラアンテナのように広い。だからこそ、すべてが不思議でならないのだ。

「私と小鳥と鈴と」にみすゞの意地が垣間見える。

「私と小鳥と鈴と」

私が両手をひろげても、

お空はちっとも飛べないが

飛べる小鳥は私のやうに、

地面を速くは走れない。

私がからだをゆすっても、

きれいな音は出ないけど、

あの鳴る鈴は私のやうに

たくさんな唄は知らないよ。

鈴と、小鳥と、それから私、

みんなちがって、みんないい。

「みんなちがって、みんないい」という最後の言葉は、自分に向けたものにちがいない。

みすゞの詩は、世界11ヶ国語で翻訳されているという。自然を征服の対象とせず、共生することを旨としてきた日本人独特の感性が生んだ詩人といえるが、彼女によって生み出された作品は、世界に通ずることを証明している。

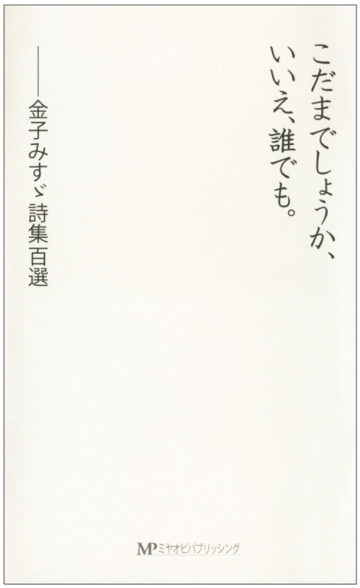

最後に、本書のタイトルになった詩を引用する。

「こだまでしょうか」

「遊ぼう」っていうと

「遊ぼう」っていう。

「馬鹿」っていうと

「馬鹿」っていう。

「もう遊ばない」っていうと

「もう遊ばない」っていう。

そうして、あとで

さみしくなって、

「ごめんね」っていうと

「ごめんね」っていう。

こだまでしょうか、

いいえ、誰でも。

本サイトの髙久の連載記事

髙久の代表的著作

●「美しい日本のことば」

今回は、「身に入む」を紹介。秋の季語にある「身に入む」、「入」を「し」と読ませて「身にしむ」です。 五感で受け止めた風や光、香りなどを身内で深く感じる心を「身に入む」と言い表せば、なるほどそのとおり。目に見えぬものが身内に入り込んで心身を絡め取る。その瞬間、なにかに取り憑かれたような感覚をおぼえます。それが言葉であれば、なおさらでしょう。続きは……。