世の中を超越した、ジム・モリソンの〝遺言〟

ジム・モリソンは時間を超越している。世の中をも超越している。彼がつくった音楽は、時代が変わっても色褪せない。時代を相手にしていなかったのだから、当然といえば当然。

ジム・モリソンは時間を超越している。世の中をも超越している。彼がつくった音楽は、時代が変わっても色褪せない。時代を相手にしていなかったのだから、当然といえば当然。

1970年代はじめ、プログレッシブ・ロック(進歩的なロック)というものがあった。ピンク・フロイドやエマーソン・レイク&パーマーなど、クラシックの要素を取り入れた、重厚長大なロックのスタイルを築いた一群のことである。

えてして進歩的と自称するものは、時間の流れにともなって劣化するのも早いものだ。進歩的知識人を思い浮かべれば容易にわかるはず。

その点、ジム・モリソンは時流を先取りしようとか、世の中のニーズを意識して作品をつくろうという意識がほぼゼロに等しかった。ただただ、野生児のごとく自分の欲求のままに行動し、その行為の結果として音楽があっただけだ。そもそも、あの天衣無縫ぶりでは、時代の先端をいこうと作為をめぐらしてもできなかっただろう。社会の仕組みに反発したが、数をたのんでデモをするような、野暮なこともしなかった。

むしろ、彼の本性は、寂しがりやで物静かな人だ。本が好きで、詩が好きで、哲学にも惹かれていた。しかし、自らの感性に正直すぎたため、欺瞞だらけの社会に拒絶反応を示さざるをえなかった。音楽が評価され、ビジネスの材料にされ始めると、それはさらに大きくなり、彼の怒りは爆発した。〝金のなる木〟をしゃぶりつくそうとする音楽ビジネスの世界に反発するのは当然のことだった。しかし、彼の刃は自分に向かった。だから、彼がどんなにイカれた行為をしても下劣さを感じさせず、むしろ神聖ささえ感じさせた。

モリソンが神格化される端緒を開いたのは、フランシス・F・コッポラ監督の『地獄の黙示録』で使われた「ジ・エンド」だ。映画に漂うデカダンなイメージと調和したこの一曲で世間を震撼させた。コッポラとモリソンの狂気がシンクロしてしまったのだ。事実、こんなに官能的な死の予感を孕んだ曲はないだろう。

プロデューサーの意図が多少まぎれこんでいるにせよ、ドアーズの音楽は基本的に自己の発露だ。そういう音楽が時代遅れになることはない。その音楽がいいか悪いか、それだけだ。幸いにしてドアーズが残した6枚のアルバムのほとんどは、圧倒的な独自性がある。ほかのだれでもない、まさしくジム・モリソンにしかつくれないオリジナリティを有している。

いっぽう、ドアーズは音楽的になんら特徴のないバンドだ。強いて言えば、当時としてはキーボード・ワークに秀でていたということくらい。ギターもドラムも平凡だし、ベースにいたっては専任のプレイヤーをおかず、キーボードで代用しているほど。それなのに、その音楽性がいっこうに陳腐化しないのは、ひとえに作品の独自性とモリソンの圧倒的な歌唱力のおかげだろう。

否、歌唱力というものでもない。歌がうまい人はいつの時代もゴロゴロしている。突き抜けた個性と言うべきだろう。だれとも似ていない、とんがった個性をモリソンは持ち合わせていた。

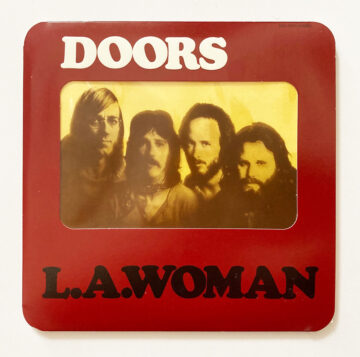

6枚しかないドアーズのアルバムのなかで、評価が高いのは初期の作品だが、私は最後のアルバム『L.A.ウーマン』がいちばん好きだ。野性的で攻撃的なのにブルージーという背反する要素を備えている。

デビュー・アルバムでは、詩作の好きな一風変わった(病的な)青年というイメージのあったジム・モリソンだが、このアルバムで聞かれるモリソンの声は野太く、〝ドス〟が効いている。しゃにむに突進するような力強さをもっている。平凡な曲もそこそこいい曲と思わせてしまう、問答無用の迫力がある。

おそらくいつものように、一発録りに近いスタイルで録音されたにちがいない。いい意味でのおおらかさがある。それまでと変わった点は、ベースにジェリー・シェフ、ギターにマーク・ベノをゲストに迎えていること。その分、音が分厚くなった。

『L.A.ウーマン』のレコード・ジャケットは角が丸くなっているが、モリソンの表情は肉食獣のように凄みを増している(右写真)。殺気が写真からも伝わってくる。歴代のジャケットに写っているモリソンの表情の変遷を見るだけで、短期間に成熟したことがわかる。ふつうの人が50年くらいかけて少しずつ自分の持ち時間を費消するところを、モリソンは5年ほどで貪り食ってしまったのだ。そして、さっさとあの世へ行った。

『L.A.ウーマン』のレコード・ジャケットは角が丸くなっているが、モリソンの表情は肉食獣のように凄みを増している(右写真)。殺気が写真からも伝わってくる。歴代のジャケットに写っているモリソンの表情の変遷を見るだけで、短期間に成熟したことがわかる。ふつうの人が50年くらいかけて少しずつ自分の持ち時間を費消するところを、モリソンは5年ほどで貪り食ってしまったのだ。そして、さっさとあの世へ行った。

魅力的な曲が並んでいる。タイトル・ナンバーは言うに及ばず、野太いしわがれ声とブルージーなギターが炸裂する「ビーン・ダウン・ソー・ロング」や軽快な「ラブ・ハー・マッドリー」、ファンキーな「チェンジリング」、メローな「ヒヤシンスの家」など、曲ごとの性格づけもはっきりしている。

しかし、なんといっても特筆すべきは、最後を飾る「ライダーズ・オン・ザ・ストーム」だ。曲は終始一定のリズムに支配され、不穏な空気を孕んでいる。遠くから忍び寄ってくる嵐の音は、モリソンの死を予感させるかのよう。モリソンによるこの世への惜別の歌に聞こえてしまう。

歌詞のなかで、哲学者ハイデッガーが提唱した「投企」(人間は自分の存在を発見、創造する存であり、そのために現在から未来に向かって進む=自分を未来に投げかけているという概念)を援用している。

モリソンはこのアルバムの録音を終えたあとパリへ旅立ち、1971年7月3日、マレ地区のアパートのバスタブで死体として発見された。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されており、いまでは観光名所の一つともなっている。

余談だが、彼が死ぬ前に相次いで亡くなったブライアン・ジョーンズやジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックスは偶然にも享年27歳。しかも、すべて「J」のイニシャルをもち、麻薬の常習者だった。

(1971年作品)

●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中

本サイトの髙久の連載記事

髙久の著作