スタンダードナンバーを自分色に染める

2回続けてカヴァー集をとりあげる。

2回続けてカヴァー集をとりあげる。

オリジナルの曲が音楽史に残るということはもちろん偉業だが、よく知られている曲をカヴァーして、その曲の良さを活かしつつ自分のものにするのもまた困難な仕事である。自分の持ち歌を歌わせたらうまいが、他人の曲は歌えないという人は案外多いものだ。

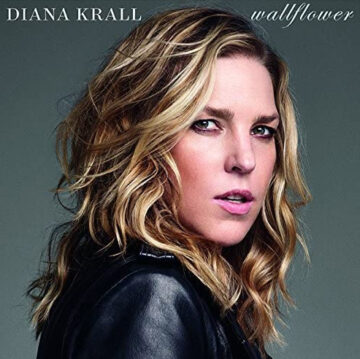

その点、カナダのアーティスト、ダイアナ・クラールのカヴァーは素晴らしいのひとこと。

そもそも、〝素晴らしい〟という言葉はご法度であろう。なにが素晴らしいかを理解してもらうためにあえて文章を書いているのだから。

しかしながら、ダイアナ・クラールのカヴァーは、そう言う以外にないのだ。

彼女はオリジナルの曲もいいし、ジャズもスタンダードも歌える。どのアルバムのコンセプト・メイキングも文句のつけようがない。トニー・バレットとの共演だけで一枚のアルバムを作れるのは、ダイアナくらいだろう。ピアノの弾き方はヴォーカルを引き立たせるツボを心得ているし、声の質もいい。ハスキーというより、スモーキー。夜、アエラモルト・ウイスキーをちびりちびり飲みながら聴いたら最高だ。

オープニングはママス&パパスの「夢のカリフォルニア(California Dreamin’ )」。原曲は健康的な2組の夫婦が、健康的な節回しで歌うが、ダイアナのアレンジはかなりウェットでメロウでスロー。All the leaves are brown. And the sky is gray. という歌い出しからして、ダイアナのアレンジのほうが合っている。〝冬の寒い日に散歩している。ロサンゼルスなら暖かいんだろうな。カリフォルニアが恋しいよ〟という内容。

イーグルスの「ホテル・カリフォルニア」を例に出すまでもなく、カリフォルニア=青い空が広がる楽天と連想する人はほとんどいないだろうが、ダイアナが歌うと、人生の憂愁を彷彿とさせる。

2曲目はイーグルスの「ならず者(Desperado)」。ドン・ヘンリーとグレン・フライが初めて作った2曲のうちのひとつで、コンサートでは必ず最後に歌われる、いわばイーグルスのテーマソング的な曲。

さまざまなアーティストがこれをカヴァーしているが、オリジナルの切なさを超えるものはない。ダイアナはいい線いっていると思うけど、やはりドンを超えられなかった。

3曲目はカーペンターズの「スーパースター(Superstar)」。思えば、カーペンターズのカヴァーはあまり聞かない。カレンの歌で完成されているからだろうか。正直、このアルバム中、もっともしっくりこないのがこの曲。どうせカーペンターズをやるのなら、「雨の日と月曜日は」の方がよかったかも。

4曲目からの数曲は、本作のハイライト。まずはギルバート・オサリバンの有名な曲「アローン・アゲイン(Alone Again)」。オリジナルはいかにもアメリカン・ポップスらしいあっさりとした、いくぶん単調なアレンジだが、ダイアナは立体的に陰影をつけ、しっとりと潤いも与えている。「こんなにいい曲だったっけ?」と思わせたら、そのカヴァーは成功していることになる。デュエットはマイケル・バブルとクレジットされているが、どういう人かわからない。

続く「ウォールフラワー(Wallflower)」はタイトル曲でもあり、疑いなく本作で頂点をなす。原曲はボブ・ディラン。〝壁の花〟とはパーティーなどで仲間に加われず、壁際にいるような人を指すが、〝壁の花よ、壁の花よ、いっしょに踊らないか。君に恋してしまったよ〟という歌い出し。ディランの曲を他人が演ると、どうしてこうもいいのか。不思議なことである。

次はポール・マッカートニーが作った「イフ・アイ・テイク・ユー・ホーム・トゥナイト(If I Take You Home Tonight)」。ポールはやはり才能に恵まれた人だ。だって、ホイホイとこういう曲を作ってしまうのだから。彼にしては、珍しくメランコリックな曲調だが、ダイアナにぴったり。しかも、〝もし、今夜君を僕の家に連れて行ったら〟という内容は、前作の〝いっしょに踊らないか。君に恋してしまったよ〟とつながっている。ダイアナはここで短い物語を編んだのか。

続く「言い出せなくて(I Can’t Tell You Why)」はイーグルスの名曲。ティモシー・シュミットの声ほどこの曲と相性がいい声はないだろうと思っていたが、ダイアナの声もこの曲とぴったり融合している。

8曲目はエルトン・ジョンの「悲しみのバラード(Sorry Seems To Be The Hardest Word)」。バーニー・トーピンが作詞を担当していた頃の曲で、じつに多くの人がカヴァーしている。そもそもエルトン本人がいろいろな人とデュエットしている。ダイアナもかなりお気に入りなのだろう。ただ、このアレンジは叙情的になり過ぎている。曲自体が典型的な悲しみのラブソングなのだから、むしろ感情を抑え気味にしたほうがしっくりくる。

次は「オペレーター(Operator)」。作曲のクレジットはジム・クロースとなっているが、この曲だけ知らなかった。もちろん、ダイアナが選ぶだけあって、退屈するような曲ではない。

そして、10ccの1975年のヒット曲「アイム・ノット・イン・ラヴ(I’m Not In Love)」。当時、私は「American Top 40」というアメリカのラジオ番組を聴いていて、この曲の宇宙的な広がりは強く印象に残っている。これほど確立された曲をダイアナはしっかり自家薬籠中の物にしている。

次はランディ・ニューマンの「フィールズ・ライク・ホーム(Feels Like Home)」。ブライアン・アダムスとのデュエット。リンダ・ロンシュタットもカヴァーしている。これもしみじみと胸に迫ってくる。

ラストを飾るのは、オーストラリアのバンド、クラウデッド・ハウスの「ドント・ドリーム・イッツ・オーヴァー(Don’t Dream It’s Over)」。1986年のヒット曲だ。この選曲には感心した。以前からいい曲だと思っていたが、ダイアナによって、こうまで曲の香りが変化するとは。トップノートに至るまでのプロセスに微妙な変化をつけ、その後の余韻もしっとりと残る。これを聴いて、あらためていい曲だなあと何度思ったことか。

ダイアナ・クラールは私より5歳下。完全に同じ世代とは言い難いが、多感な頃に聴いていた曲はほぼ同じらしい。私のために選曲してくれたのではないかと勘違いするくらい、フィットしている。一度、彼女のコンサートを、昭和女子大学の人見記念講堂で聴いたことがある。ライブ・パフォーマンスもうまいし、この人は欠点が見当たらない。エルヴィス・コステロと結婚したというのも彼女の一面を表現している(のかな)。

●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中

本サイトの髙久の連載記事

髙久の著作