都会的で軽妙、多面的なフランスのエスプリ

近代フランスの室内楽は、大好きなジャンルのひとつだ。ドビュッシー、フランク、ラヴェル、フォーレ、そして今回取り上げるプーランク……。みな、都会的で洗練されている。くどくどと説明的でない。情緒に傾きすぎない。慣れないうちは冷たいと感じることもあるが、ほどなくして(いい意味での)クールさに変わる。こういう音に慣れると、音楽を楽しむ幅がぐーんと広がる。

近代フランスの室内楽は、大好きなジャンルのひとつだ。ドビュッシー、フランク、ラヴェル、フォーレ、そして今回取り上げるプーランク……。みな、都会的で洗練されている。くどくどと説明的でない。情緒に傾きすぎない。慣れないうちは冷たいと感じることもあるが、ほどなくして(いい意味での)クールさに変わる。こういう音に慣れると、音楽を楽しむ幅がぐーんと広がる。

さて、フランシス・プーランクは、「フランス6人組」と呼ばれる作曲家の一人(ほかは。デュレ、オネゲル、ミヨー、タイユフェール、オーリック)。ピアノと歌曲が多いが、オーボエやフルート、クラリネットなど、管楽器のソナタにも優れた作品がある。

彼の作風はしばしば、「修道僧と悪童が同居している」と形容されるが、それこそがプーランク音楽の魅力でもある。村上春樹は音楽をテーマにしたエッセイ集『意味がなければスイングはない』のなかで1章丸ごと割いてプーランクを取り上げ、彼の音楽が好きだと打ち明けている。そのなかで、彼の作品は躁鬱的で、その二面性が魅力だと書いている。朝の光のなかでしか作曲しなかったこともその本で初めて知った。

プーランクは「音楽でモーツァルトに勝るものはない」と言いきっている。そうかと思えば、ストラヴィンスキーにも多大な影響を受け、複数の旋律や和音を重ねる「複調」という手法を取り入れたりしている。つまり、プーランクはモーツァルトにもストラヴィンスキーにも影響を受けることができる〝受容体〟を持っているともいえる。

私がもっとも好きなプーランクの作品は、ただひとつだけ作曲されたチェロ・ソナタである。彼自身は、弦楽器は苦手だと公言しているが、なんのなんの、とびきり完成度が高く、軽妙でユーモアと知性にあふれている。まさに「エスプリの作曲家」たる面目躍如である。

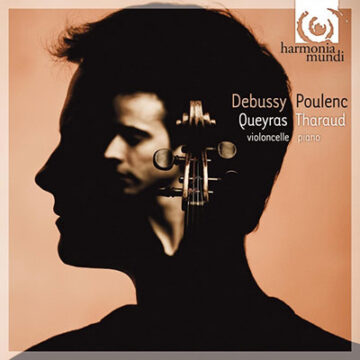

プーランクのチェロ・ソナタを聴くには、あまり選択肢はない。しかし、私が愛聴しているジャン=ギアン・ケラス(チェロ)&アレクサンドル・タロー(ピアノ)盤で不足はない。このアルバムは、ドビュッシーとプーランクによるチェロとピアノの作品を集めたものだが、小品ながら風趣に富み、何度聴いても飽きることがない。ちなみに、タローと聞くと日系人と思いがちだが、綴りはTharaudである。

プーランクのチェロ・ソナタを聴くには、あまり選択肢はない。しかし、私が愛聴しているジャン=ギアン・ケラス(チェロ)&アレクサンドル・タロー(ピアノ)盤で不足はない。このアルバムは、ドビュッシーとプーランクによるチェロとピアノの作品を集めたものだが、小品ながら風趣に富み、何度聴いても飽きることがない。ちなみに、タローと聞くと日系人と思いがちだが、綴りはTharaudである。

では、さっそく聴いてみよう。

プーランクのチェロ・ソナタは4楽章構成で、約21分の作品。第1楽章はアレグロで、「行進曲のテンポで」と注釈がついている。冒頭から起伏に富み、一筋縄ではないと思わせる。続く第2楽章はカヴァティーヌと題された緩徐章。セーヌ川の畔に座って夕陽が沈むのを眺めていたら、さぞぴったりだろうと思わせる。最後のピアノの1音は文章の句点のようでもあり、その後に続く弦の玄妙なかすれ音は、読後の余韻のようでもある。

第3楽章は一転して石畳の上を軽やかに歩くような軽妙さがある。これはスケルツォととっていいだろう。最後の章は、チェロの重音にピアノが呼応するというスタイルが反復され、そのアイデアはエンディングにも用いられる。

こうして文章にすると、どうしてももどかしい。興味がある人は、実際に聴いてほしい。ネットでも視聴できると思う。

1899年に生まれたプーランクは、比較的近年の人だ。この曲が仕上がったのは、1948年。5年後に改定され、初演はあのピエール・フルニエによってなされた。

とにかく、けちのつけようがない。ちなみに、このアルバムでは、この作品の次に「バガテル」という2分少々の曲が収められているが、これもアイデアたっぷりで魅力的だ。

ふと思う。それらの曲たちは、親密な私の友人だと。そういう人(もの)がたくさんあれば、新型コロナウイルスで自粛生活を余儀なくされても、退屈と感じることはない。退屈と感じるのは、親密な友人(もの)を増やそうと努力していないからだ。

●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中

本サイトの髙久の連載記事

髙久の著作