荏原 畠山美術館と勝城蒼鳳展

前回に続き、美術館ネタを。

ひとつは長い間、改修工事で閉館していた荏原 畠山美術館の「琳派から近代洋画へ 数寄者と芸術パトロン」展、もうひとつは栃木県立美術館で開催されている「勝城蒼鳳 よむ あむ うつす」展。

荏原 畠山美術館は株式会社荏原製作所の創立者である畠山一清(号は即翁)のコレクションを主に展示している。茶道具を中心とした日本・東洋の古美術品が多く、なんと国宝6件も含まれている。五反田駅から歩いて約15分の閑静な住宅地にあり、敷地内の庭園には樹齢300年のクロマツ、250年のモチノキ、200年のクヌギなど揚々と繁っている。

開館記念第2弾の企画展は私の大好きな琳派。

琳派は「派」と名がつくが、狩野派などとちがい、血縁による一派ではない。私淑、つまり先達への敬意を基としているところがいい。私淑は「憧れ」と言い換えてもいいだろう。琳派の祖と考えられる俵屋宗達や本阿弥光悦から尾形光琳まで約100年、光琳から江戸琳派の酒井抱一、鈴木其一らまで約100年の間隔がある。畏敬の念は長い年月を経ても廃れることはない。鈴木其一に首ったけな私にとって、『向日葵図』を生で観られたことは望外の幸せであった。

勝城蒼鳳(人間国宝)展の竹工芸作品にも魅了された。この数年、自然の素材を使う工芸師(職人)の手業に魅了されている。ひたむきで朴訥で深遠な世界は時空を超えて見る者の心をうつ。

蒼鳳の作品は、まるでミクロコスモスのようだ。竹の間に微妙な隙間が空いている作品など、観る位置を同じ高さに保って左右に体を揺らすと、あたかも万華鏡を覗いているかのような錯覚に陥る。

いずれの展覧会も撮影禁止だったため、異なる視点で紹介する。

荏原 畠山美術館のエントランス

敷地内の小径

樹齢200年のクヌギ

勝城蒼鳳の作品「柾割千筋流線文盛籠」。川の水面の揺れを表現している

勝城蒼鳳の作品「盛籠 芳花」。梅の花をモチーフにしている

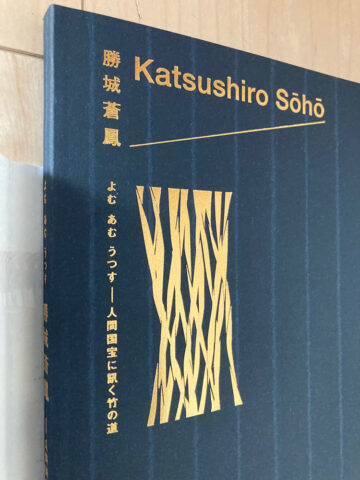

図録のブックデザインが秀逸。デザインがひどい図録は買いたくない

表紙のカバーをめくると、金箔の文様とタイトルが現れる

(250315 第1263回)

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事