60年前の音楽が生きている!

ジョン・コルトレーンといえば、マイルス・デイヴィスと並び、モダン・ジャズ界の双璧という意見に異論をはさむ人は少ないだろう。第一線で活躍した10年余りで、アルバムにして200枚は下らないというくらい多くの曲を録音している。そのほとんどが入魂の演奏だ。とりわけ、1959年から61年までの2年強は絶頂期だった。マイルスの『カインド・オブ・ブルー』に参加し、自身の代表作『ジャイアント・ステップス』を録音したのもこの時期。

ジョン・コルトレーンといえば、マイルス・デイヴィスと並び、モダン・ジャズ界の双璧という意見に異論をはさむ人は少ないだろう。第一線で活躍した10年余りで、アルバムにして200枚は下らないというくらい多くの曲を録音している。そのほとんどが入魂の演奏だ。とりわけ、1959年から61年までの2年強は絶頂期だった。マイルスの『カインド・オブ・ブルー』に参加し、自身の代表作『ジャイアント・ステップス』を録音したのもこの時期。

ジャズの醍醐味はライブにある。即興(インプロヴィゼーション)が物を言うジャズにおいて、ライブ・パフォーマンスの良し悪しは、そのままアーティストの評価につながる。

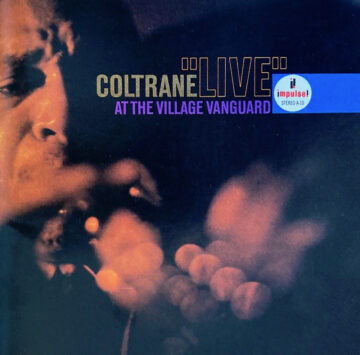

コルトレーンのライブといえば、本作をおいてほかにあるまい。1961年秋、コルトレーンはニューヨークのライブ・ハウス「ヴィレッジ・ヴァンガード」にほぼ連日出演していたが、そのときの貴重なテイクを収めている。録音は11月2日と3日に行われ、2日の演奏から「朝日のようにさわやかに(Softly, as in a Morning Sunrise)」と「チェイシン・ザ・トレーン(Chasin’ the Trane)」が、3日の演奏から「スピリチュアル(Spiritual)」が収められた。3曲しか入っていないのは、もちろん1曲の演奏時間が長いからだ。

いったい、なにがこれほどコルトレーンを衝き動かしていたのだろう。正気と狂気を分ける分水嶺を綱渡りで歩いているような、なにかに取り憑かれたかのような迫真の演奏だ。

1曲目の「スピリチュアル」はコルトレーンの記憶にあった黒人霊歌にインスピレーションを得たものだという。この曲のみエリック・ドルフィー(b-cl=ベース・クラリネット)が参加している。冒頭、テナー・サックスを吹いていたコルトレーンは、途中、ドルフィーにリードを譲った後、曲の後半でソプラノ・サックスに持ち替え、タイトルの通り、霊魂が乗り移ったかのようなパフォーマンスを繰り広げている。

続く「朝日のようにさわやかに」は、ほぼマッコイ・タイナーが主役となっている、いわばピアノ・トリオの編成。ただし、曲の後半にコルトレーンが加わるや、一気に加熱する。

最後のブルース「チェイシン・ザ・トレーン」は、マッコイ・タイナーを休ませて、トリオで演奏されている。タイトルは、演奏中、即興を奏でながらステージを動き回るコルトレーンの音を拾うため、メンバーが追いかけている姿を描いてつけられたもの。お茶目なタイトルだ。

メンバーは他にレジー・ワークマン(b)とエルヴィン・ジョーンズ(ds)が加わっている。

ちなみに筆者は、岩手県一関市にある伝説のジャズ喫茶「ベイシー」でこのアルバムを聴いたことがある。さんざん耳に馴染んだ音だったが、すぐ目の前でコルトレーンが激しくブロウしているかのような、強烈な感動を覚えた。

思えば、このライブ演奏が録音された時、筆者はまだ2歳だった。それなのに今聴いても、まったく古臭さを感じない。まさに60年前の音楽が生きている!

髙久の最近の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事