駅から駅へと走る機関車のように

現代であれば、デヴィッド・ボウイはあれほど「キワモノ」の烙印は押されなかっただろう。しかし、1970年代、彼の奇抜な出で立ちと行動は好奇の目にさらされ、さまざまな批判を浴びた。

現代であれば、デヴィッド・ボウイはあれほど「キワモノ」の烙印は押されなかっただろう。しかし、1970年代、彼の奇抜な出で立ちと行動は好奇の目にさらされ、さまざまな批判を浴びた。

そんななか、彼はほかのアーティストと同じようにドラッグに漬かった。ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン、ジャニス・ジョプリン(皆イニシャルがJ)はそれで命を落とし、エリック・クラプトンやキース・リチャーズらはボロボロになった。

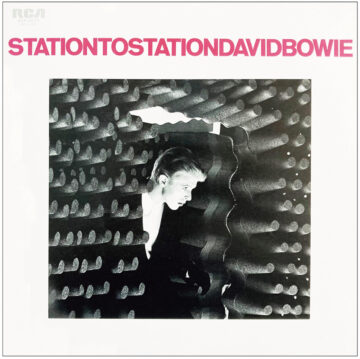

デヴィッド・ボウイもそのひとり。彼自身、当時のことを「人生で最も深い闇と向き合った日々」と語っている。ロサンゼルスでコカイン漬けの堕落した日々をおくっていたが、その後、心身ともに回復し、1976年に発表したのが本作『ステイション・トゥ・ステイション』。

冒頭、蒸気機関車の音が遠くから聞こえ、やがて近づいてくる。それにいざなわれるように重厚なリズムが刻まれる。石炭を燃やし、それをエネルギーに転化して爆進する機関車のように曲が流れ始め、あるところでいきなり転調し、アップテンポになる。まったく異なる音楽が連結したかのようである。当時、ポール・マッカートニーが『バンド・オン・ザ・ラン』で複数の曲調をつなぎ合わせるという手法を使っていたが、そのころボウイの作曲力も格段に向上したようで、1曲目の「ステイション・トゥ・ステイション(Station to Station)」では、その効果がみごとに現れている。10分10秒があっという間に終わる。

ボウイはこのアルバムのテーマについて、「白人である自分がいかに黒人音楽を取り入れるべきか」と語っているが、それまでに築いた自身の音楽スタイルと、黒人音楽特有の多彩なリズムがうまく結実している。

このアルバム以降のボウイは、妙に角がとれ、ポップになった。それはそれでいいのだろうが、その分、クセがなくなった。

私にとって、デヴィッド・ボウイ=『ステイション・トゥ・ステイション』。長い曲が多いため、6曲しかないが、いずれも珠玉の曲ばかり。レコードでしか持っていないが、出番は頻繁にある。

髙久の最近の電子書籍

本サイトの髙久の連載記事